農地法第3条による許可申請とは

農地の持ち主を変える(売買等により所有権を移転する)場合や、貸し借りによってその農地を使用する人が変わる(賃貸借等により使用収益権を設定・移転しようとする)場合、原則、農業委員会の許可を受ける必要があります。

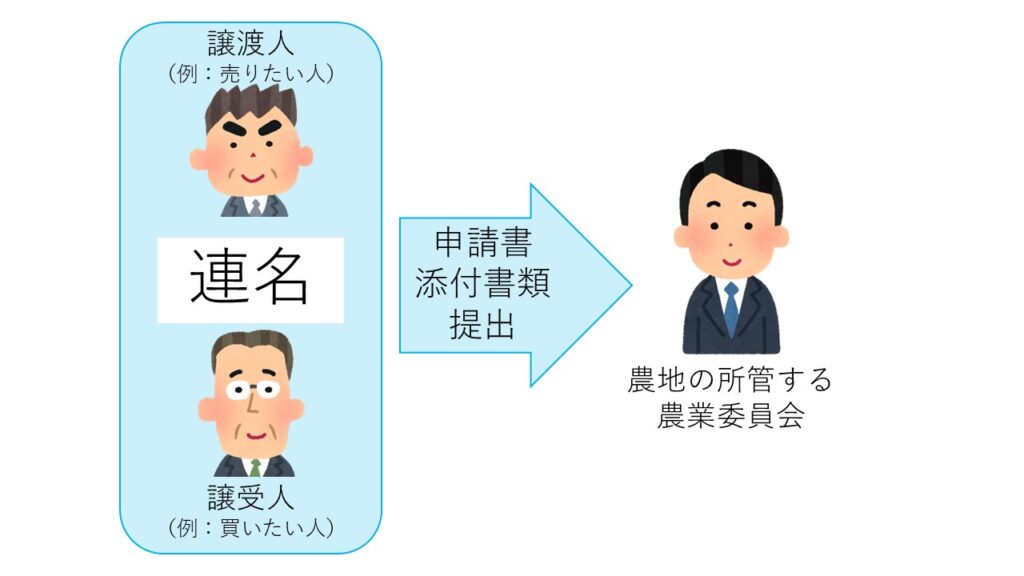

申請書の提出は譲渡人と譲受人の連名で行います。

申請書や添付書類をすべてそろえて農業委員会に提出すると必ず許可が下りる、というわけではありません。

申請書を受け取った農業委員会は、書類内容の審査や現地調査等を行い、許可するかどうかの決定を行います。

では、どのような基準をもとに農業委員会は許可するかどうかをきめているのでしょうか?

許可基準(許可するかどうかを農業委員会がどのように判断しているかの基準)

代表的な許可基準として以下3つの基準を挙げます。

農地が農地として効率的に利用されるかどうか(全部効率利用要件)

農地を取得する人(譲受人)が、所有する農地すべて(所有することになる農地を含め)を効率的に農地として利用することができるかどうかが審査されます。

- 農業用機械の所有状況や、農業経験、世帯員等の労働力などを総合的に判断して審査されます。

- 申請する農地のみならず、既に所有もしくは賃借している農地すべてが農地として適切に管理されているかが審査されます。

農地を取得する人が農業を行うかどうか(農作業常時従事要件)

農地を取得する人(譲受人)又はその世帯員が、農作業を行う時間が確保できるかどうかが審査されます。(原則年間150日以上)

- 例えば、会社勤務を週5日している譲受人が単独で農場に従事するとして申請する場合、農業に必要な従事時間が少ないと判断される可能性が高いです。

- 世帯員等の状況も加味できるので、譲受人以外に農業に従事する世帯員がいる場合、農業従事者としてその世帯員を申請書に記載することができます。

周辺の農地利用に支障が生じないか(地域との調和要件)

申請する農地の周辺農地において、農業上の利用に支障を生じさせないかが審査されます。

- 例えば、無農薬栽培の取り組みが行われている地域で農薬を使用するなどして、農地の集団化、農作業の効率化に支障が生じないかを審査されます。

つまり、農地の持ち主を変えたり(売買等による所有権の移転等)、農地を使用する人を変えたり(賃貸借等による使用収益権の移転等)する場合、これらの基準を満たしたうえで、提出すべき申請書や添付書類をそろえ、農業委員会に申請しなければなりません。

(上記3つの基準以外にも基準があり、それらの基準を満たす必要があります)

したがって、申請書の作成段階で、農業委員会との綿密なやり取りを行い、要件を確認していことで、効率的な申請書の受理にこぎつけることができると考えられます。

さんご行政書士事務所では、

農地法第3条の規定に則った申請書の提出を検討している相談者様に対し、

現地調査(農地の現状把握)から、農業委員会との相談、申請書の提出までの総合的なサポートを行います。

なお、申請内容に対する最終的な許可判断は、あくまでも農業委員会により下されます。

提出段階で基準を満たしているとして申請、受理されたとしても、農業委員会により許可/不許可の判断が下されることをご了承ください。