「遺された家族の負担をなるべく減らしたい」という思いから遺言書の作成に興味をお持ちの場合、

具体的な遺言内容を検討する前に、まず「法定相続人の確認」と「保有財産の確認」をおこなうことを強くお勧めいたします。

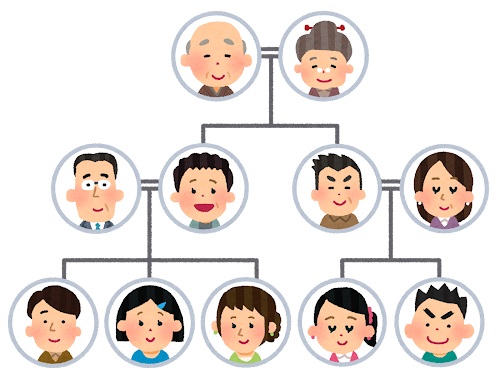

法定相続人の確認

『もし遺言書を遺さなかった場合、誰が相続人になるのか』を確認してください。

(推定される法定相続人の範囲の確認)

法定相続人とは「財産を相続する権利を持つ人」のことで、誰が法定相続人にあたるのかは民法において定めれれています。

もし、遺言書を遺さなかった場合、この法定相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。

『遺言書を遺さなかった場合、遺産分割協議でどのような配分が行われるか』ということを意識しながら遺言書の内容を検討することで、遺された家族がより納得に行く相続につながると考えられます。

また、もし、遺言書の内容が法定相続人の遺留分(一定の法定相続人について民法により保障された相続分)を侵害してしまっていた場合、侵害された相続人は(遺言書の内容に関係なく)『遺留分侵害の請求』をすることができます。

つまり、法定相続人の遺留分を侵害する内容の遺言書を遺してしまった場合、相続人間に新たな火種を生んでしまう可能性があるのです。

ですから、法定相続人の範囲を確認して誰がどの程度の遺留分を有しているかを念頭に遺言書の内容を決めることで、遺された家族がよりスムーズな相続手続きに進める内容になると考えられます。

したがって、遺言書の内容を検討する前に法定相続人を確認し、

・遺言書を作成しなかった場合、誰にどのような配分がされる可能性が高いのか

・誰がどの程度の遺留分を有しているのか

を把握しておくことで、遺された家族がより納得のいく遺言書の作成につなげることができると考えられます。

また、誰が相続人になるのかを確認したら、相続関係説明図を作成し、遺言書とともに遺しておいてください。

遺された家族は、この相続関係説明図を使って、よりスムーズに相続手続きを進めることができます。

保有財産の確認(財産の整理)

ご自身が保有している財産(負債も含め)を確認してリスト化してください。

相続が発生した際に、遺された家族はまず「相続財産の調査」を行うことになります。

相続するにあたり、すべての遺産を調べ、それらの財産を適正に評価・査定します。

しかし、相続発生時は本人は他界しているため本人から聞き出すことができず、この相続財産の調査は、相続人にとって大きな負担となります。

したがって、遺言作成時に、自身が保有している財産を整理し、それらの財産の配分を遺言書にしたためておくことで、家族の相続発生時の負担を大きく軽減することができます。

また、遺言書がある場合、基本的に遺言書の通りに遺産が分割されますが、遺言書に記載のない財産が発見されてしまった場合、その財産をどのように配分するかを決定する遺産分割協議が必要となります。

保有財産を確認・整理し、それぞれ財産の配分方法をもれなく指定しておくことで、遺産分割協議を行う必要性を軽減することができると考えられます。

遺言書を遺そうと思う理由やきっかけは、個人によってそれぞれだと思います。

ある特定の財産を、ある特定の方に引き継いでもらいたいという希望を遺したい場合、上記のような調査は必ずしも必要とはいえないのかもしれません。

しかし、もし、遺言書をのこそうと思ったきっかけとして、相続発生時に家族の負担を軽減したいといいう理由が少しでもあるのであれば、遺言書作成前に「相続人の確定」と「保有財産の確認」をおこなった上で、遺言書を作成することをお勧めいたします。

さんご行政書士事務所では、遺言書を遺すことを検討している相談者様からお話をお伺いし、

相談者様の希望や状況に応じた遺言書作成のサポートをいたします。